デナトニウムの放課後

- みうらさここ

- 2022年7月22日

- 読了時間: 6分

更新日:2023年9月11日

今でも僕は、本棚に佇むある一冊の本を眺めて顔を顰める。

顔を顰めた後、ため息をつきながら、

その本を開くのだ。

△▽△

「おはよう」

最近、登校の道でよくこいつに声をかけられる。

篠田凛子。

顔を覗き込むようにして挨拶してくるので、僕は毎度少し驚いて立ち止まる。

「...おはよう」

そのまま、僕の横を何事もなく通り過ぎていく。

何か用はないのか。

なぜ声をかけるのか。

意味がよくわからないので、僕はおはよう、とだけ返す。

おはよう。

ただ、この日は少し違った。

篠田凛子は、朝数人の生徒に目撃された後、

そのまま行方不明になった。

クラスでいつも昼食を一緒に食べていた女子が泣いていた。

僕はいつも1人で食べているので、教室の会話がよく耳に入る。

たまにこの2人の会話も聞いていたが、この女子が楽しく話して篠田凛子は微笑んで相槌を打っていた。

篠田凛子は、なんだか目の前の物を何も見ていないような。

そんな透き通った眼をしていた。

だが、彼女がそんな眼をしていることにあまり周囲は気がついていないようだった。

彼女の成績を誉める先生。

生活態度を認める大人。

彼女に楽しそうに話しかける人たち。

彼女はただ、聞いていた。

彼女が自分からは誰にも声をかけていないことに、ふと気づく。

彼女は普通に勉強しているだけで先生に褒められ、

彼女は普通に生活しているだけで大人に認められ、

普通に教室にいるだけで人に話しかけられていた。

そんな人物だったので、僕はあまり特別に変わった人間だとは思っていなかった。

生まれつきあるのだろう。

そういう何かを持っている人と、持っていない人。

僕はなんとなく、持っていない側に自分を置いて彼女を持っている側に置いていたのだが、

それがこの行方不明事件でまるで分からなくなってしまった。

と言うのも、

彼女は怪しい人物に攫われた訳でも、

体調が悪くなってどこかに倒れた訳でもなく、

まるで兼ねてから綿密に計画をしていたかのように、

姿を消したのだ。

彼女は最後まで用意周到だった。

周囲の人物に手紙を一通ずつ、丁寧に封をして学習机の上に置いていたのだ。

自分の両親。

学校の先生。

友人達。

表に一人一人名前が書かれた封筒が、きちんと整頓して置いてあった。

どういうことだろうと思いながら下校していたら、電柱から手が生えていた。

違う。

電柱の影から、誰かが僕に向けて手をこまねいている。

その白い腕を、僕は知っていた。

平日は毎朝、見ていた。

だからこそ、僕は一度立ち止まり、思い切り顔を顰めた。

「巻き込まれた」と思った。

彼女の人生の何かに、僕が。

なぜ彼女は自分から誰にも話しかけなかったのに、僕にだけ朝の登校時に挨拶をしてきたのか。

理由はわからないけれど、その時彼女の目は確かに目の前の僕を捉えていたように思う。

僕は比較的目立たない生徒だ。

可もなく、不可もない。

むしろ、自ら目立たない道を選択してきたと言える。

目立つと言うのは、決して良いことばかりではないことを僕は知っていたからだ。

良いこともあるが、良くないこともある。

目立つ人が目立つ、もしくは目を惹くという現象をどう楽しむかどうかはその人の価値観によるので、なんとも言えないところだが。

なのに、彼女は意識的に僕を巻き込んできた。

他人のトラブルになんか巻き込まれたことなんてなかったのに。

むしろ巻き込まれないように周囲をよく観察し、細心の注意を払って生きてきたというのに。

「なんで」

僕の苦虫を噛み潰したような顔を見て、彼女は心底楽しそうに笑う。

そして、短く刈り上げられた髪を片手で撫でながら言う。

「自分は一人で安全なところで生きていく、みたいな、

その顔が気に食わなかったから」

崩してみたかったの。

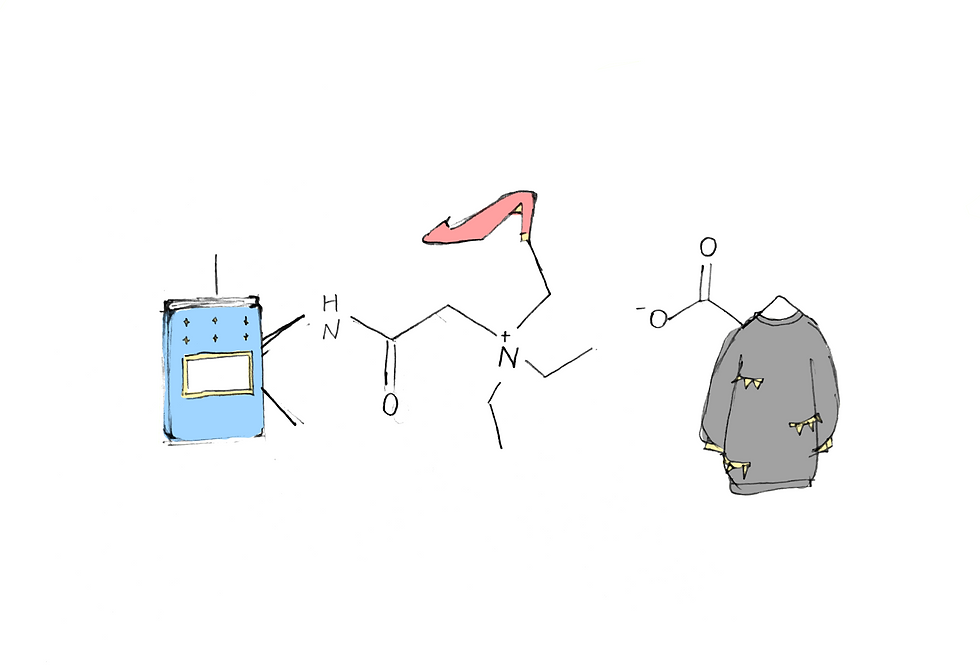

そう言って、くすくす笑いながら似合わないロングパーカーをゆらす。

なんて女だ。

僕は彼女のその活き活きとした眼をどんよりと見つめ、

いつも通りの日常を支えていたネジが、大きな音を立てて落っこちてしまったことを悟った。

△▽△

「ねえ、これからどうしたらいいと思う?」

「僕に聞かないで、自分で決めなよ」

ここは地域の図書館。

以前の彼女なら見る人見る人をその清廉な姿で振り向かせていただろうが、

今は全く違う方向で目立っていた。

短く刈り上げた髪。

よくわからないゴテゴテした飾りがついたロングパーカー。人工的な色のカラーコンタクト。

「その格好、好きなの?」

「いつか着てみたかったの。楽しいでしょ、いつもと違うことをするのって」

そういうものだろうか。

僕はいつも通りの日常が大好きだけど。

そう思いつつも、僕はいつもの彼女の透明な眼を思い出して、彼女はいつも通りを普通に過ごすことが退屈だったのだと。

いつも通り優しく、

いつも通り清廉に、

いつも通り皆の見本であり続けることに、

とてもとてつもなく飽き飽きしていたのだということに、

なんとなく気づき始めた。

「外国にでも逃げちゃおうかな」

「金がないだろ」

「あら、なんとかなるわよ。私女の子だし」

ちょっと待ってくれ。

その道を聞いてしまった以上今止めないと、僕は何か大切なものを失くす気がする。

しかめられた僕の顔を見て、篠田凛子はくすくすと笑った。

なにがそんなにおかしいのか、訳がわからない。

「タカオくんって、よく見るとかっこいいね」

「容姿に自信がない男を落とす常套句を僕に使うんじゃない」

「だって暇じゃない今。会話で遊びましょうよ」

「君は暇でも僕は暇じゃない。

学校の宿題があるし、洗濯物も待ってるし、今日早く寝たら明日頭がスッキリするだろ」

「あら、学校を辞めた同級生に学校の話題?タカオくんって意外と気が利かないのね」

じゃあなんて返せばいいんだよ。

「お前に気が利く人間だと思われなくても別に気にならない」

「やっぱりあなた、面白い」

そんなことを言われたのは初めてだし、今後二度とないと思うし、

暇潰しに僕で遊ばないでほしい。

しばらく篠田凛子は上機嫌で足を揺らし、僕は顔を顰めながら宿題をやっていた。

急に、どこからか呼ばれたように篠田凛子は顔をあさっての方向に向けた。

「そろそろいかなくちゃ」

彼女は立ち上がり、図書館の出口に向かう。

「どこにいくんだよ」

篠田凛子は本当に日常から自分を切り離して、どこかへいなくなろうとしている。

その時になって初めて、僕は彼女にもやもやした気持ちが湧いてきた。

「お前。お前はどう思ってたか知らないけどさ、

お前と昼休みにご飯食ってた高口さんも、

クラスメイトも、

先生も、

親も、

別にお前が優等生で優しくて皆のお手本じゃなくても、いろんな形で受け入れてくれたと思うよ。

そりゃ、最初はびっくりするかもしれないし、離れる人もいるかもしれないけど。

一人にはならないし、

今までのお前の方がよっぽど一人だろ」

「全然、わかってない」

篠田凛子は無表情で振り返る。

僕はそれを、まっすぐに見つめた。

「でも、全部わかってるんだもんなぁ」

あーあ、と篠田凛子は伸びをして、読んでいた本を僕に手渡した。

「だから私、最後にあなたと話したかったの。

この本、あげる」

鼻歌混じりに階段を降りていく彼女の背中を、僕は複雑な表情で見送った。

厚みがあって、ずっしりと重いはずなのにどこか軽やかな、

そんな本を片手に。

△▽△

「タカオ、本なんて読んでたの」

母がテーブルに置いてあった一冊の本を手に取る。

「あぁ、それは」

僕はほどよい言葉を考えて、一度顔を顰め、ぽつりと言った。

「わからず屋の置き土産」

コメント